SEO文章和標題怎麼寫?10步驟教你寫出高流量文案

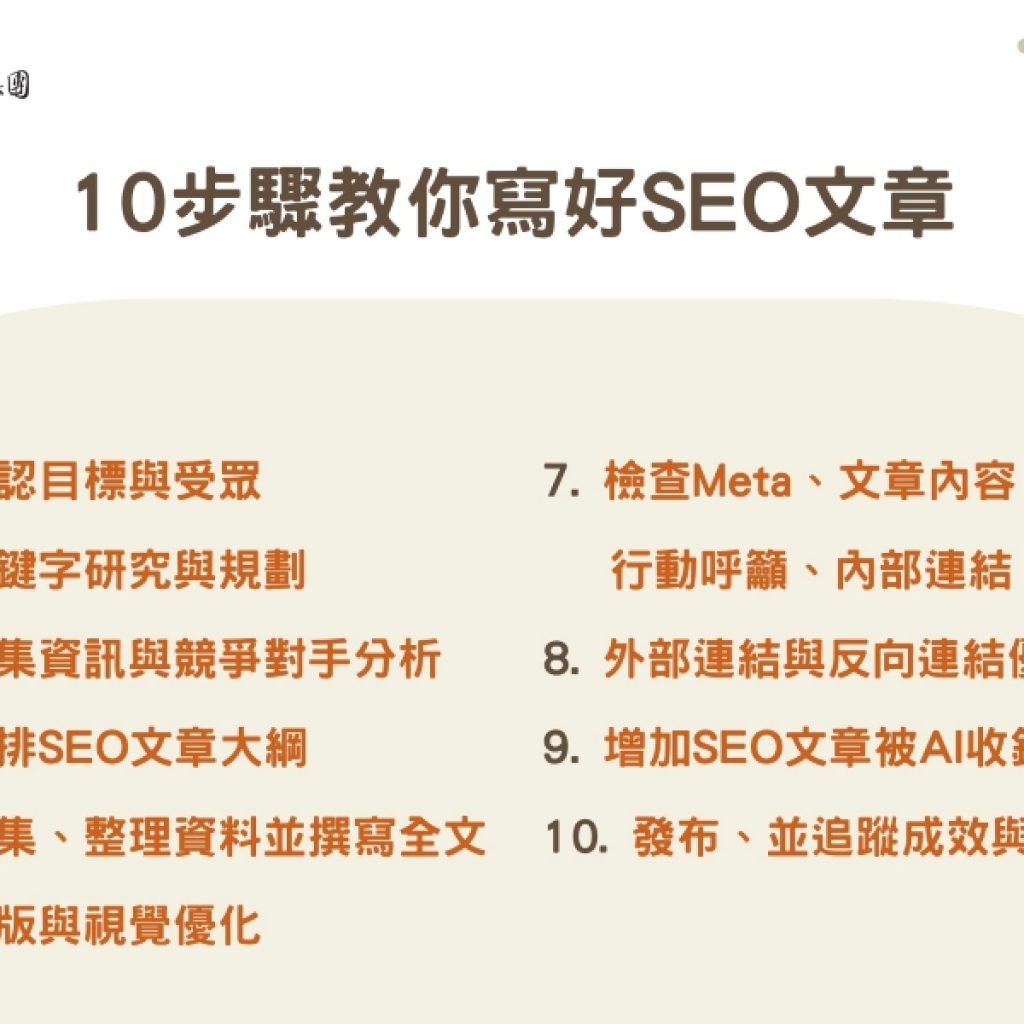

拜網路的科技快速發展下,資訊的獲取也從一般報章雜誌逐漸轉變到網路上獲取,而搜尋引擎搜尋資料,已經變成人們每天都會做的事情,當遇到不明白的資訊時,大多時候習慣都會先去Google搜尋資料,也因此Google已經成為現代人不可或缺的一部分。想要在Google上嶄露頭角,有些品牌選擇利用投放數位媒體廣告的方式,而有些則是會利用部落格並且採取SEO策略來提升Google搜尋排名。SEO文章和標題要怎麼寫,才能寫出Google喜愛的SEO文章? 寫好SEO文章為什麼很重要? SEO已經是網路行銷世界的顯學,各行各業都擠破頭的想要爭取在Google上的排名,事實上SEO的全名是search engine optimztion,中文直翻是搜尋引擎優化,並不單只是一個技術,是指一連串的策略與手法,來達到優化搜尋引擎的排名,聽起來很饒口,簡單的來說就是有很多方法將網站排名提升,而SEO就是用各種Google喜歡的方式來提升網站或文章的排名。善用SEO策略,不但可以幫助品牌快速的曝光,更可以替公司省下非常多不必要的開銷,也因此SEO已經是網路行銷人員,必備的一項知識與技能。 10步驟教你寫好SEO文章 1. 確認目標與受眾 撰寫SEO文章的第一步,是明確商業目標和目標受眾。文章的最終目的可能包含提高品牌知名度、引導潛在客戶、促成產品銷售或增加網站流量。確認目標後,接著要深入了解受眾的需求、興趣點和搜尋意圖。 例如,如果您的目標是銷售咖啡豆,受眾可能是咖啡愛好者或家庭咖啡師,他們的搜尋意圖可能是「咖啡豆推薦」或「手沖咖啡」。精準的目標和受眾定位,能確保您的內容有價值且能解決讀者的問題,為後續的關鍵字選擇和內容規劃奠定正確基礎。 2. 關鍵字研究與規劃 關鍵字研究是SEO文章的核心。你可以運用Google關鍵字規劃工具、Ahrefs、Ubersuggest 等專業工具,發想並研究與文章主題相關的核心關鍵字和長尾關鍵字。分析這些關鍵字的月搜尋量、競爭程度以及趨勢。 一個好的關鍵字策略會鎖定1~2個核心關鍵字,並搭配數個長尾關鍵字,以覆蓋更廣泛的搜尋意圖。長尾關鍵字通常競爭度較低,轉換率較高,是累積初期流量的好幫手。將這些關鍵字分組歸類,有助於後續文章大綱的建構。 3. 蒐集資訊與競爭對手分析 在動筆前,請務必進行徹底的資訊蒐集。特別是針對你選定的核心關鍵字,直接在Google搜尋,觀察搜尋